「NICHIAではたらく」を知るマガジン

2025.04.25

【プロジェクトストーリー】”職商人”の精神で拓く、磁性材料の活躍の場

第三部門

生産本部 磁性材料製造部

部長冨本 高弘

1993年入社

※所属は2025年2月28日時点

省エネの影の立役者、磁性材料

まずは、冨本さんの仕事について教えていただけますか?

私が部長を務める部署では、磁性材料の製造・開発を行っています。磁性材料とは、文字通り磁性を持った物質のことで、家電製品や電気自動車など、さまざまな製品のモーターに使われています。

世界のエネルギーの半分をモーターが消費している現代社会において、磁性材料は消費電力削減の鍵を握る材料として注目されています。というのも、モーターは磁石の力で回転しているので、磁性材料の性能が上がれば、モーターの稼働効率も上げることができるんです。

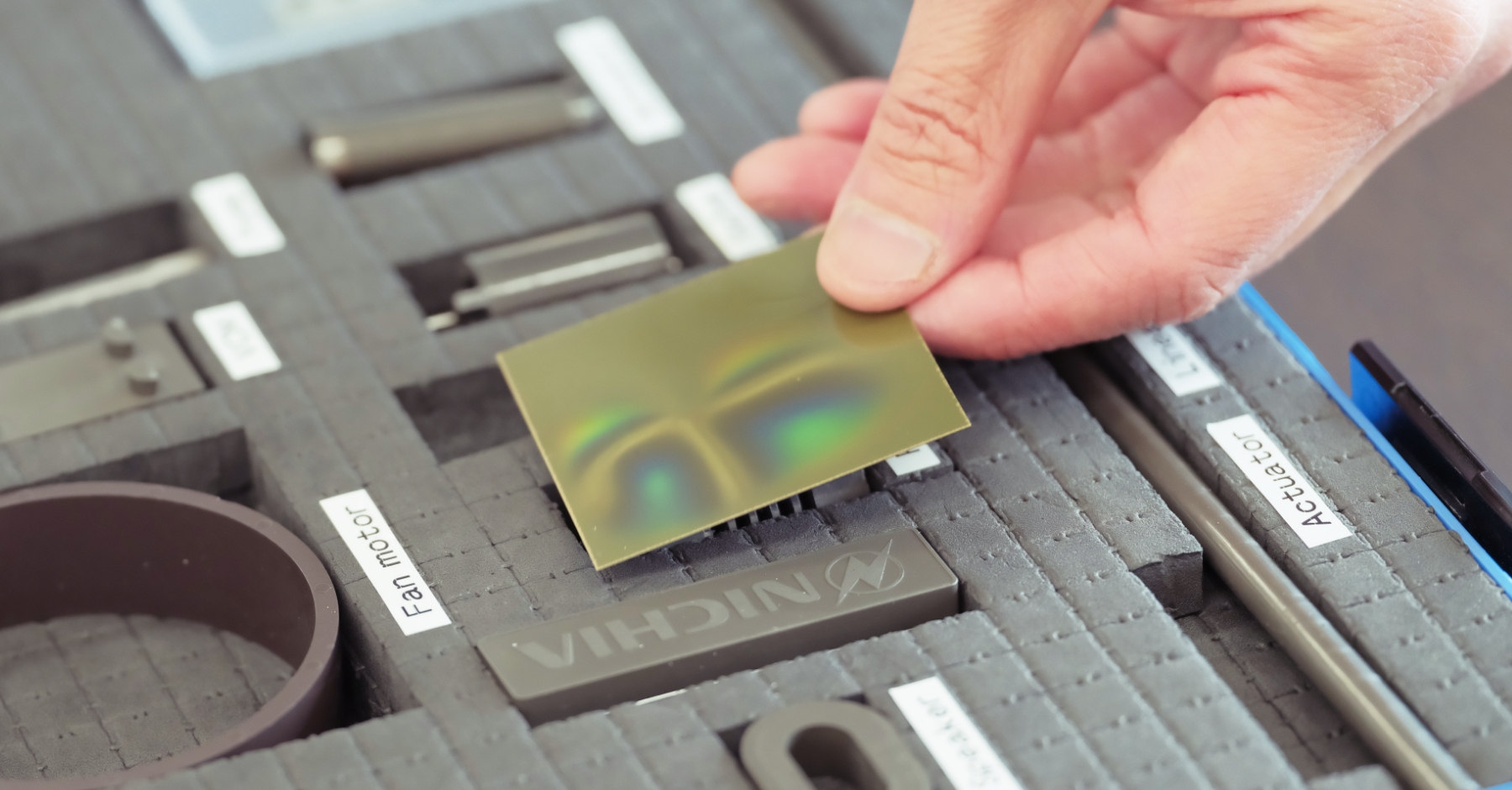

磁性材料にはさまざまな種類があり、私は、「サマリウム鉄窒素(以下、SmFeN)」粉末及びSmFeNと樹脂を練りこんだコンパウンドの開発に携わっています。SmFeNとは、サマリウム、鉄、窒素から成り立っています。

SmFeNにはどのような特徴があるのでしょうか?

磁性材料は、材料ごとに特性が異なるので、用途によって使い分けられています。現在、最強とされる磁性材料は、ネオジム、鉄、ホウ素から成る「ネオジム鉄ボロン(以下NdFeB)」です。磁力、強度ともに評価が高く、スマートフォンや電気自動車のモーターなどに使われています。

そんな最強のNdFeBにSmFeNが勝る点、それは製品(射出成型)形状自由度です。NdFeBは棒形や四角など、単純な形しか作れません。一方、SmFeNでは円筒や、棒にリングを組み合わせた形など、自由な成形が可能です。厚さ0.4mmの形状を作った実績もあります。

蛍光体の技術が受け継がれた、磁性材料の開発

NICHIAがSmFeNの開発を始めたのはどのようなきっかけがありましたか?

磁性材料の原料であるサマリウムとネオジムは、希土類と呼ばれるレアメタルの一種です。そして希土類は、NICHIAのコア技術の一つである蛍光体製造に欠かせない材料なんです。1985年に蛍光体生産量が世界3位のメーカーになったNICHIAにとって、希土類はすでに切っても切り離せない関係にあり、希土類の知見を活かした新しい事業を模索していました。

希土類の用途として磁性材料は古くから知られており、1982年にNdFeBが発見されて、磁性材料は社会的にも注目を集めていました。そこでNICHIAが目をつけたのが、ネオジムと周期表の近いサマリウムが使われているSmFeNでした。当時、SmFeNは組成として発見されていたものの、作り方の困難さ故に他社は、量産が進んでいなかったんです。SmFeNの開発が本格的に始まった1993年に、私は入社しました。

すでに知見があったのですね。蛍光体の技術はどのように活かされたのでしょうか?

原料の合成方法に、蛍光体の知見が活きています。SmFeNを製造する過程に、サマリウムと鉄を水溶液として沈澱させて結晶化させる工程があります。これは2種類を同時に沈殿させる共沈法と呼ばれるプロセスで、もともとは蛍光体製造で用いられており、NICHIAが得意とする技術でした。

合成した原料は、焼成しSmFeN合金化します。合金化が工程の肝になり、上司であった中村氏が「粉砕をしない合金」をコンセプトに完成させました。

しかし、ただ合成させるだけでは使える材料になりません。SmFeNの粉末は、粒子径が3μm。小さい分、非常に錆びやすいんです。そして鉄は錆びると磁力を失います。

そこで錆びを防ぐための技術や、サマリウムと鉄を樹脂と馴染ませる界面技術はNICHIAで独自開発しました。特に錆びさせないための工夫には苦労しましたね。

商人として学会に出る技術者たち

当時は販売先を想定して開発していたのでしょうか?

いえ、開発当初はSmFeNが何に使えるのか、まだよく分かっていませんでした。それでも量産に成功し、販売を始めたのが2000年ごろ。少しずつデジカメやエアコンの部品として使われるようになっていた歴史があります。2015年から耐熱性を評価され、自動車の部品にも採用されるようになりました。

顧客はどのように獲得していったのでしょうか?

正直に言いますと、顧客を見つけるまでは苦労しました。というのも、多くのモーターの場合、先ほど紹介したNdFeBで十分なんです。

しかし、特殊なモーターを作ろうとするお客さまは必ず存在します。そんなお客さまと出会う場となったのが「学会発表」でした。最新の技術を探し求める方々へ向けて積極的に営業活動を行っていました。

あまり知られていませんがNICHIAは学会発表を非常に大切にしている企業なんです。特に希土類の分野では、1980年発足の希土類学会に1986年に入会。1991年からは理事も務めており、希土類研究の最前線を走る企業でもあるんです。

どうして学会活動を大切にしているのでしょうか。

例えば、LEDのような需要の高いNo.1の製品は、放っておいても売れるんです。一方でSmFeNは、まだまだニッチな領域。だからこそ学会に出向き、私たちの技術を使ったモーターを開発してくれるメーカーさんを探していました。

NICHIAの会長、小川英治さんがよく言っていた言葉に「職商人(しょくあきんど)」があります。これは、「職人が良いものを作っていたら勝手に売れるわけではなく、自ら売りにいく必要がある」という、職人と商人を組み合わせた造語です。SmFeNも同じで、これだけ良いものを創っているのだから、自分たちで売り込みに行くんです。

技術も市場も、可能性に満ちたSmFeN

SmFeNのこれからについて、どのように考えていらっしゃいますか?

今は、NICHIA全体として「車載」に注力して事業を展開しています。電動化が進む自動車産業で、SmFeNの需要がさらに高まっていくでしょう。電気自動車の中には50個ほどのモーターが搭載されていますが、今後さらに多くのモーターを搭載する場合、限られたスペースの中にモーターを工夫して収める必要があります。例えば平たいモーターを取り入れたいという要望がある場合、SmFeNはぴったりの材料です。

もうひとつ、NdFeBには地政学的なリスクがあります。ネオジムは調達先を中国に依存しており、いつ急激な値上がりがあってもおかしくない状況です。その意味でも、安定供給のしやすいSmFeNの需要は高まっていくはずです。

開発の課題はありますか?

車載に向けて、熱耐性をより高めていくことが今後の課題です。同時に、磁力の強化も目指しています。

また、大量生産や、錆びないようにするための技術に改善の余地があります。物質的にはまだ85%ほどのポテンシャルしか出せていないと思います。残りの15%が達成できれば、さらに活躍の幅が広がるはずです。

まだまだ可能性を秘めているんですね。

はい、今も研究の真っ只中です。朝起きたらまず磁性材料のことを考えるくらい、30年間ずっと磁性材料の開発に夢中になってきました。それでも、まだまだ考えるべきことがあり、開発のやりがいがあります。お客さまに「NICHIAに頼んでよかった」と思ってもらえるように、これからも開発を続けていきます。